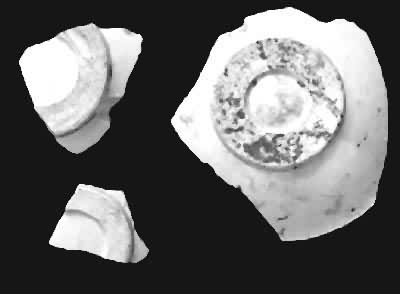

| 铜官古窑址:在铜官镇至书堂、湘江港湾和石渚湖的两岸,长沙县书堂乡古城村石渚湖瓦渣坪一带,为唐至五代时期的有名古窑之一。为中国陶瓷釉下彩的发源地。 长沙窑的时代大致可上溯到初唐,中后渐盛行,晚唐鼎盛,衰落于五代末年。窑址包括铜官镇和石渚湖两个赛区,北端依山临江,南端沿江面湖,相距5公里。铜官镇窑区沿江千米,有残存窑场多处,出土以碗最多。石渚湖窑区面积 100多万平方米,现存20多万平方米。窑址区有采掘陶土的洞坑,其中最大一处长85米,宽35米,深6.5米。有废弃窑包,现存13处。考古工作者在这里发掘取得唐元和三年(808)纪年铭文和不少釉下彩绘画、题字诗文的瓷器.1978年50多天的调查发掘中。获得遗物 2223件,按器形分44类,款式规格在百种以上。釉下彩绘和釉下彩饰占很大比例,有413件。实用器物、窑具、工具以轮制为主。瓷器胎多灰白,胎表大多涂有白色衬釉,瓷化程度高.纹饰有人物、山水、云气、花草、鸟兽等,美观大方。唐代长沙铜官窑的产品,在唐代商业都会扬州和对外贸易港口明州(今浙江宁波),以及江淮流域的唐代遗址和墓葬中,已有不少出土,在朝鲜、日本、印尼、伊朗、埃及也都有发现。 邢窑址:唐代白瓷窑址。分布在河北省临城、内丘二县交界的磁窑沟和临城境内的程村、解村、澄底、岗头、祁村、双井村一带。其中祁村窑烧制的白瓷具有典型邢窑特征,与唐陆羽《茶经》记载的邢窑白瓷“类银”、“类雪”相吻合,也与李肇《唐国史补》所记的“内丘白瓷瓯”相一致。窑址发现于1980年,经调查,证实了唐代遗址和墓葬中出土的一部分白瓷是邢窑的产品。邢窑白瓷的出现,改变了当时以青瓷为主导的发展方向,并对其他瓷窑产生了较大影响。 在窑址中未发现窑炉。窑具比较先进而多样,除一般漏斗状匣钵、桶式匣钵外,还有一种盒式匣钵,有盖有底,坯体置其中,然后放在漏斗状匣钵之上,专用于烧造高档白瓷。 邢窑产品造型规整、制作精致、胎质坚硬,釉色洁白则是其主要特点。器形有碗、盘、壶、罐、盏托等。碗最多,大多为浅式、敞口,口往往凸起一道边沿,底为玉璧形,足矮浅。壶短流。罐丰肩平底。盏托为五瓣口沿,腹较深,矮圈足。器物均施满釉,釉面光滑,色纯白或白中微微闪青。唐代邢窑白瓷不仅销售全国各地,而且远销海外。在埃及著名的富斯塔特、印度河上游的婆罗米纳巴德等古代遗址中,都有发现。日本的平城京、平安京及其周围地区,也出土有邢窑白瓷。 (见彩图[邢窟白瓷碗片(唐)])

[邢窑白瓷碗残片(唐代)]

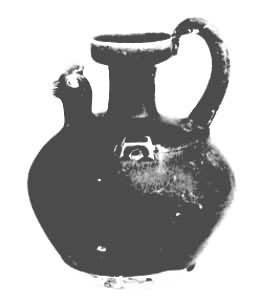

德清窑址:东晋至南朝初期的窑址。中华人民共和国成立以前发现于浙江省德清县城,故定名为“德清窑”。当时认为它是中国最早烧造黑瓷的窑。1956年以后,在德清县、余杭县发现多处窑址,说明德清窑的分布范围较广。上虞县帐子山、宁波市郭唐岙、鄞县东钱湖谷童岙等处东汉青瓷和黑瓷合烧窑址的发现,又改变了德清窑首先创烧黑瓷的论点。德清窑的烧瓷历史有100多年,以生产日用瓷器为主。产品注重于实用,而不追求华丽。胎壁薄,造形工整,制作精良的黑瓷别具一格,同时生产青瓷。产品运销浙江、江苏、福建的许多地方,是当时影响比较大的一个瓷窑。 该窑址未经考古发掘。从窑址建在山坡上,废品顺山坡堆积等情况判断,窑炉应属龙窑。窑具有直筒形、叭形垫座和盂形锯齿口间隔具等。烧制大小不同规格的碗、盏时,常采用套装,碗与碗之间用几颗泥点间隔,以防粘合。 德清窑生产的青瓷,胎呈灰色,胎面普遍施奶白色的化妆土,因而釉层均匀柔和,釉面光滑,呈淡青、青绿等色。常见的器物有碗、盘、钵、罐、盘口壶、鸡头壶、盏托、砚、盒、、熏炉、唾壶和虎子等,不少器物配有器盖,碗大小配套,盏有托盘。装饰只有弦纹和在口肩等部位加几点褐色斑点,俗称“点彩”或“铁锈斑”。也有用褐彩书写文字的,如镇江东晋墓出土的一件青瓷盒,外底写有“偶”字。东晋末年以后,在一部分碗、壶和盏托上划饰复线莲瓣纹。德清窑生产的黑瓷,胎壁较薄,呈砖红、紫色或浅褐色,经过测试,胎料中氧化铁的含量为3%,氧化钛为1%左右,因而胎色较深。黑釉层丰厚,釉面滋润,色黑如漆,釉光闪闪,可与漆器相媲美。这种釉的主要着色剂是氧化铁,含量高达8%左右。 [德清窑黑釉鸡头壶]

|